【我们的中国梦•文化进万家•沾图课堂】国学经典:《尚书》

观成败、鉴得失、

明是非、知兴替,

优秀的国学典籍,

既是中华民族的共享记忆,

也是我们与历史的精神接续。

国学典籍,

是中华文化永不枯竭的源头活水,

能永远给予中华儿女精神滋养。

本期小图

带领大家走进国学经典《尚书》,

感悟传统典籍蕴含的深刻内涵和人生智慧!

2021年,中央电视台的一档《典籍里的中国》广受好评。在这部文化类综艺节目的第一集中,即将目光聚焦在了《尚书》这部经典。为什么选择《尚书》作为节目的开篇,是因为《尚书》素有“政书之祖,史书之源”之称。打开这本书,我们可以追溯华夏文明的源头。

下面跟着小图走进《尚书》吧~

尚书》,最早书名为《书》。“尚”即“上”,是一部追述古代事迹著作的汇编。分为《虞书》、《夏书》、《商书》、《周书》。因是儒家五经之一,又称《书经》。现在通行的《十三经注疏》本《尚书》,就是《今文尚书》和伪《古文尚书》的合编本。现存版本中真伪参半。它一直被视为中国封建社会的政治哲学经典,既是历代帝王的教科书,又是贵族士大夫必修的“大经大法”,在历史上很有影响。

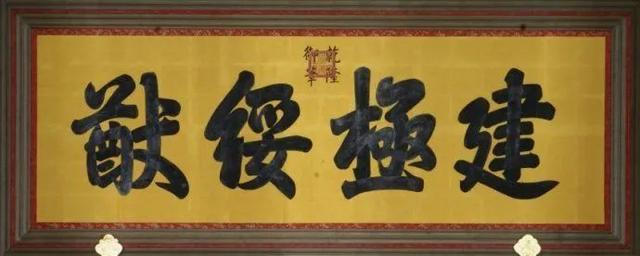

如今故宫太和殿挂着一块乾隆皇帝书写的“建极绥猷”的牌匾,就与《尚书》密切相关。“建极”源自《尚书·洪范》,《洪范》篇讲述了九条治国大法,其中第五条就是“建用皇极”,就是建立王道的最高原则;“绥猷”源自《尚书·汤诰》,其中说到“惟皇上帝,降衷于下民。若有恒性,克绥厥猷惟后”,意思是说上天赋予了民众善性,顺着这种善性来安抚教化,就是帝王之道。

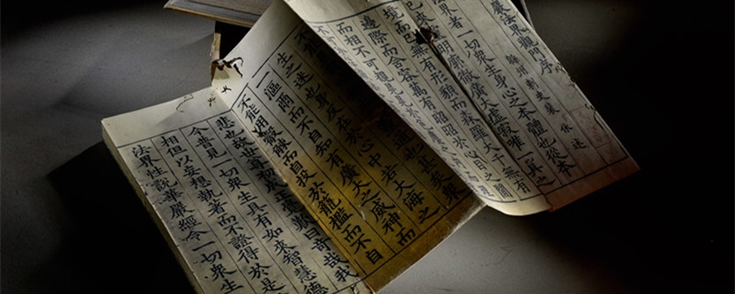

尚书的守护

《尚书》在传承的过程中,也是命运多舛,困厄重重,历经无数学者先贤代代相守方能一脉相承。伏生就是《尚书》的守护者,是《尚书》得以传承的关键人物和典型代表。

秦末动乱,书籍遭劫。为了保护典籍,伏生带着家藏的《尚书》,从咸阳运回山东老家。途中他的妻、子为保护《尚书》,牺牲了自己的生命。伏生历经艰难,终于把《尚书》带回山东,埋在家的墙壁里。等到天下安定,才挖出来重新整理,后来通过讲解传授的方式,使其不断传播,薪火不灭。

《尚书》约成书于

3000年前的战国时期,

距今年代久远。

它文辞曲折,深奥难懂,

读过的人或许不是太多。

可尽管如此,出自这部经典,

并为我们沿用至今的成语依然有很多。

接下来,

和小图一起读《尚书》,悟成语!

《尚书》中的成语

- 原文:“与其杀不辜,宁失不经,好生之德,洽于民心。”

- ——《尚书·大禹谟》

- 好生之德

- 释义:是指爱惜生命、不好杀戮的美德。

-

- 原文:“克勤于邦,克俭于家。不自满假,惟汝贤。”

- ——《尚书·大禹谟》

- 克勤克俭

- 释义:形容一个人非常勤劳,生活又很勤俭。

- 原文:“王来自商,至于丰,乃偃武修文,归马于华山之阳,放牛于桃林之野,示天下弗服。”

- ——《尚书·武成》

- 马放南山

- 释义:天下太平,兵戈无用。现经常比喻马虎大意,没有丝毫防备。

- 原文:“何畏乎巧言令色孔壬!”

- ——《尚书·皐陶谟》

- 巧言令色

- 释义:花言巧语,假冒和善,讨好别人。

不忘来时路,方知向何行。

从这个意义上说,

读《尚书》的目的是知先贤治政之本、

知朝代兴废之由、知个人修身之要。

有册有典,以史鉴今,

此乃中华民族之幸事。

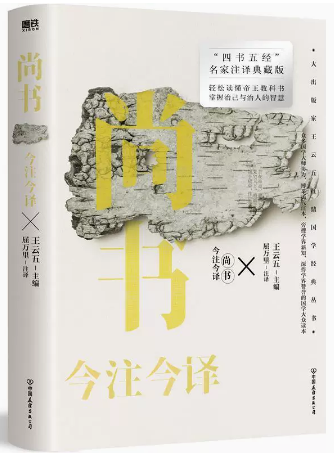

《尚书今注今译》

简介:本书由出版大家云五先生主编,严选国学经史子集各部中的《尚书》,力邀学风严谨、学术缜密的文化名家屈万行注、译、释,博采历代注本,旁搜学界新知,是国学研究领域的珍品,出版今再版二十余次,深得学界赞誉。书中内容以屈万里著《尚书释义》为蓝本,力求在信达雅的前提下更加简洁明了、通俗易懂,适于大众读者和青少年学生阅读。